呼吸すると命を奪われる「酸欠空気」に気を付けよう

私たちにとって身近な空気は、酸素が不十分な状態で呼吸すると、命を奪う存在になります。酸素が欠乏した空気の危険性を、様々な観点から説明します。

はじめに

ごく一般的な生活をしていると、空気中に酸素が充分にあると考えがち(少なくとも、私は浅はかながら、そうでした)ですが、場所や状況により、空気中の酸素が不足・無い状態はあります。それを酸欠空気と呼びますが、それを吸ったときに人体にどんな影響を及ぼすのか、どんな場所がそういう状態になりうるのかを、知的好奇心でまとめました。

空気の濃度と酸欠

空気の主成分は、窒素(濃度およそ78%)と酸素(濃度およそ21%)の二つの元素で構成されます。酸素欠乏症等防止規則では、空気中の酸素濃度が18%未満になった状態を酸素欠乏と定義しています。

酸欠だと何が起こるか

酸素濃度と酸素欠乏症の症状との関係を下表に示します。これらの症状は、肉体労働や疲労が溜まっていたり、二日酔い等の場合は重症化します。

| 酸素濃度 | 身体の変化 |

|---|---|

| 18%以上 | 生命を維持が可能 |

| 16%~18% | 安全下限界だが、連続喚起が必要 |

| 12%~16% | 呼吸・脈拍の増加、頭痛、悪心、吐き気 |

| 8%~12% | めまい、吐き気、筋力低下、階段・梯子からの墜落死・溺死の危険性 |

| 6%~8% | 失神昏倒、7分から8分以内に死亡 |

| 6%以下 | 瞬時に昏倒、呼吸停止、けいれん、6分以内に死亡 |

酸欠空気に対する人体反応

前述の通り、何気なく吸った空気が、酸欠状態であったなら最悪の場合は死に至ります。なぜかと言うと、「ガス交換」と「酸塩基平衡」という人体の仕組みが関係しています。

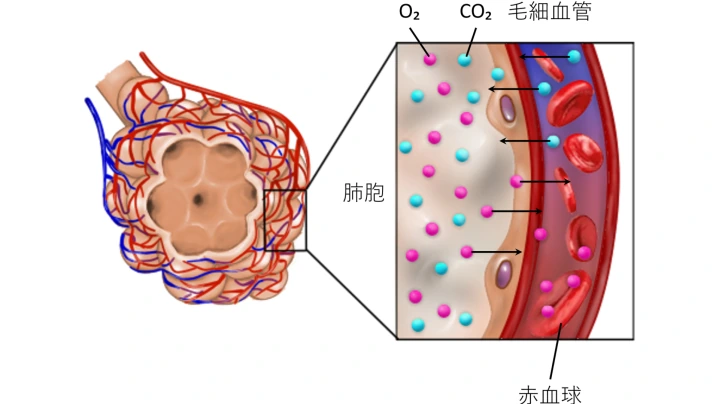

ガス交換とは

人間は、吸気によって外気を肺へ取り込み、呼気によって肺に貯めた空気を吐き出します。この時、吸い込んだ外気に含まれる酸素と、全身から運ばれてきた静脈血に含まれる二酸化炭素の両者は、肺胞を介して交換が行われます。このように、酸素を肺胞から血中に取り込み、二酸化炭素を血中から肺胞へ取り出すことを「ガス交換」と言います。

ガス交換はなぜ出来る?

さて、肺胞でガス交換できるのは、酸素を取り込んで二酸化炭素を取り出すという単純な仕組みだからではありません。両者における「拡散」の性質差を利用して、ガス交換を実現しています。「拡散」とは、濃度の高い方から低い方へと移動する現象です。酸素と二酸化炭素を比べた時、二酸化炭素の方が拡散しやすく、酸素の方が拡散しにくいため、結果としてガス交換ができています。

酸欠に対する防御反応

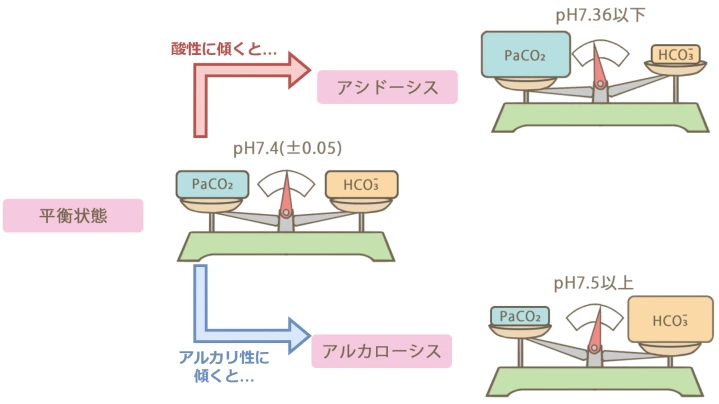

人間の体内では、二酸化炭素、乳酸、リン酸、ケトン体などの酸が代謝によって生産されます。そのため、常に酸性に傾きやすい状態ですが、そうならないよう pH の変化を抑制する緩衝系と、酸・塩基を体外に排出する肺・腎臓により、酸と塩基が一定範囲内に保たれるように調整する「酸塩基平衡」という仕組みがあります。しかし、酸欠空気を吸い込むと、この調整が崩れて酸性側に傾きます。すると、呼吸中枢、心臓中枢などが刺激され、呼吸深度、呼吸数、心拍数の増加が起こり、防御反応を示します。

防御反応にも限界がある

人体の防御反応は前掲の表中でいうと酸素濃度16%程度まで有効で、それを下回ると「呼吸性アシドーシス(体内の pH が酸性に傾いた状態)」となります。この状態では、血液ガスに異常が生じており、呼吸障害、意識障害、呼吸困難、チアノーゼなどの身体症状をきたす呼吸不全が引き起こされます。さらに、酸欠空気中ではガス交換を正常に行えない肺胞低換気となり、大量の二酸化炭素が高濃度で体内に貯留されるため、「CO2 ナルコーシス」により、中枢神経系に異常をきたします。その場合、虚脱、痙攣、傾眠、昏倒などの重篤な病状を伴い、窒息死に至ることがあります。

二酸化炭素も危険なガス

一酸化炭素が高い毒性を持つガスとして認知されていますが、二酸化炭素も高濃度になれば毒性があります。大気中に0.03%の濃度しかないため、その危険性が認知されていないようです。二酸化炭素は、濃度が3%~4%程度になると、二酸化炭素中毒である前述の「CO2 ナルコーシス」の病状が出始め、7%以上になると重度の中毒症状となります。そして、10%を超えると、即時に意識を失い、数分間で心肺停止に至る猛毒となります。

酸欠空気を注意すべき場所

酸欠空気になりやすい場所は、換気不良な閉鎖的または半閉鎖的な空間で起こりやすく、大きく分けて「酸素消費」、「無酸素空気への置換」、「酸欠空気の噴出・流入」の3種類になります。

酸素消費

科学的、貯蔵又は運搬中の物質、乾性油・魚油、生物学的、木材の呼吸作用、有機物の腐敗・微生物、動物の呼吸によって酸素消費が発生します。酸素消費は見た目では分からないため、地下室・タンク・船倉・装置内・サイロなどの密閉空間で油断してはいけません。

無酸素空気への置換

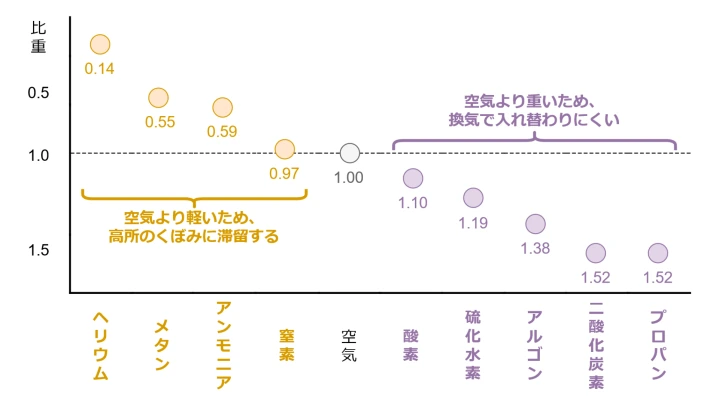

窒素・アルゴン・二酸化炭素・ヘリウム・六フッ化硫黄・フロンなどのガスが大量に発生すると、無酸素空気に置き換わります。なお、ガスが室内やタンク内に大量に発生した場合、空気よりも比重が大きいもの(硫化水素、アルゴン、二酸化炭素、プロパンなど)であれば、窓や蓋を開けたとしても新鮮な空気と入れ替わず、換気が不完全になることを覚えておいた方が良いでしょう。

酸欠空気の噴出・流入

地山掘削に伴って酸欠空気が噴出・逆流することがありますし、近隣の基礎杭・地下室・井戸などがあれば、そこに貫流することもあります。また、地層内に酸欠空気が閉じ込められることがあり、その付近で掘削工事を行うとそれが噴出することもあります。他にも、腐泥層やメタンガス田の掘削、泥炭地帯、ごみ処分埋立地などで、メタンガス・二酸化炭素が湧出して、酸素濃度低下が起こります。

おわりに

呼吸の仕組みに直接影響を及ぼす酸欠空気の危険性が伝わりましたでしょうか。密室内を換気しても、ガスの種類により酸欠空気の状態から変わらないこともあります。ヘリウムガスで声を変える遊びも、ガスの濃度により酸欠空気を吸い込む可能性があります。そういった身近なリスクを回避して、安全な生活を送れるようにしていきたいものです。

参考文献

人体反応

安全衛生

呼吸すると命を奪われる「酸欠空気」に気を付けよう

https://blog.chaotic-notes.com/articles/beware-of-risk-of-oxygen-deficient-air/